事業売却の動機

僕が以前に立ち上げた30min.というサービスはMERYと同時期に自社ユーザーが投稿した画像によるまとめサービスを始め、売上は成長し、利益も出るようになっていました。しかし、共同代表のCTOとの関係が冷え切っていたため、キュレーションメディアに振り切るという判断を押し切ることが出来ず、安定的な成長に留まっていました。そんな状況の中、後輩起業家からアドバイスを求められる中で、資金調達の環境があまりにも良いことに気づき、ゼロからやり直したいという欲求を押さえられずになってきました。

見つからない売却先

とは言え、どの会社に売却するのかと考えると、選択肢は限られました。今まで、会社の資金に余裕が無かったためIVSやBDashなどの起業家イベントに参加しておらず、売却先候補の会社に当たりを付けられていなかったのです。知り合いヅテで何人かお会いする中で、社員が今後も安定して生活できることを考えると、信頼できる方としてIIDの宮川社長の顔が浮かびました。以前から何度もスカウトして頂いていて、人間性を理解していたからです。ただ、交渉は上手く行かず、何故かIIDの株主のグロービスの仮屋薗さんをご紹介頂くことになりました。

運命が変わった仮屋薗さんの一言

仮屋薗さんとお会いした際に、自分はもう一度会社をを立ち上げ直したいんだという気持ちを打ち明けると、30min.を買ってもいいんじゃないか?という鶴の一声を頂き、急転直下、事業を売却できるようなお話が進み始めました。

East Ventures渋谷オフィスでの再始動

2017年11月、事業の売却が完了し、僕はEast Ventures渋谷のオフィスに席を借りることになりました。Candle、BitStar、HitoHana、ゴロー等、大型M&Aか1億円以上の資金調達が完了している新太宗ビル8Fの伝説のオフィスです、正確には部室と言ったほうが良いと思います。同じ新太宗ビル5FのHive Shibuyaと違い、オシャレとは程遠いハングリー精神あふれる環境でした。

インバウンド向けO2Oサービス立ち上げの模索

最初、僕は元ウノウの石原さんに声をかけ、30min.の知見を活かしたO2Oのビジネスの検討を始めました。インバウンド観光客が増える時代だから、インバウンド観光客向けのO2Oアプリやメディアを立ち上げようというプランを考えていましたが、なかなか良い集客のアイデアが浮かびませんでした。

インキュベイトキャンプ惨敗からの気付き

そんな中、インキュベイトキャンプに参加するチャンスを掴むことができました。シリアルアントレプレナー特権で参加は簡単に出来たものの、プレゼンは燦々たるものでした。しかし、そこで一つの気づきを得ました。プレゼン上位のサービスが、創業者の過去に所属した業界を活かしたサービスだったのです。それなら、僕も直近のキャリアが活かせるサービスにこだわらず、新卒のゲーム会社での経験が活かせ、一番興味があるVRの事業にチャレンジしても良いのではと考えたのです。キャンプ翌日には、Oculus社の人との関係を築くべく、新幹線に飛び乗って京都のインディーズゲームイベントBitSummitに参加、OculusブースでVRで起業したいんだと直談判し、当時Oculusにいた近藤さんをご紹介頂きました。

VR業界への貢献の模索

東京に戻ってきてから、インキュベイトファンドの担当者から紹介を受け、VRに詳しい株式会社桜花一門の高橋さんに会いに行きました。VRで起業はやめた方が良いと言われ意気消沈したものの、自分に何かできることは無いかと考え、高橋さんの富士裾野での360度動画の撮影に運転手として参加。往復の車内で話しをする中で、海外のようにVR業界向けにファンドを立ち上げるのが良いと考えるようになりました。そこで、VRファンドの企画書を書き、旧知のgumi国光さんへ提案しにいきました。VRなんて来るわけがないと一蹴されましたが、東京ゲームショウにVRコンテンツの出展が数点あったことで雲行きが変わりました。VRの勉強会に国光さんが参加するようになりVR業界を教えて欲しいと言われ、Oculus日本のオフィスへgumiの経営陣を引率することになりました。

Tokyo VR Startups参加の見送り

また、その次のVR勉強会の帰りに国光さん、桜花一門高橋さん、よむねこ新さんと飲みに行き、Tokyo VR Startupsというファンドの立ち上げが決まりました。自分たちも初期メンバーとして入るべくチームメイクを始めましたが、現CTOの福田さんと2人しかメンバーを集められず、VRコンテンツの開発者を引き入れることが出来ず、一旦は僕と福田さんの2人でVRコンテンツを作ることになりました。当時から3Dモデルのキャラクターを使ったビジネス案がありましたが、まずはHTC Viveの開発キットに申し込み、VR×ソーシャル領域で頑張ろうということになり、対戦ゲームの開発に着手しました。

福田さんとの1年間の奮闘

色んなゲームを試しに作りましたが、CTOの福田さんが卓球部だったということや2020年のオリンピックで卓球が盛り上がることを考え、オンライン対戦型の卓球ゲームを作ることになりました(今考えたらバーチャルならでは感の薄い微妙な選択でした)。実は、現実の物理法則をゲーム内に再現することが非常に大変で、開発に時間がかかり、リリースは出来ましたが世界初の卓球ゲームとして出すことは叶いませんでした。ここまで僕の前の会社の売却益を使い、自分自身は無給で、福田さんは僕が雇う形で活動を続けており、機材購入なども含めると1,000万円ぐらいは自費を投下していたように思います。このままでは駄目だと思うようになりました。

Tokyo VR Startups参加の決意

そんな中、Tokyo VR Startupsのデモデイに参加した際に、よむねこ新さんチームの進化に驚き、やはり揉まれないと成長できないと判断し、2期での参加を決めました。プランとしては、自分たちの出自であるインターネットとVRをかけ合わせた、VR版モバゲーかVRゲームの実況ツールでした。まずは、VR版モバゲーの実現へ向けて、卓球以外のゲームの開発を始めましたが、ミニゲーム集の域を出ることができず、並行してVRでキャラクターを動かして、音ゲーが出来るサービスを作り始めました。デモデイまで1ヶ月になったある日、VR版モバゲーかキャラクターサービスか、どちらで開発を進めるのか判断を迫られ、キャラクターを動かすサービスを立ち上げることになりました。

地獄のファイナンス

Tokyo VR Startupsのデモデイ当日、ほとんどのVCからは相手にされず、よむねこ新さんにチームの良さを推薦されていたみずほキャピタルさん、HTCや中国系の方には強烈に興味を持って頂きました。いよいよファイナンスの目途が立たないことから、尊敬する経営者の知人である伊藤将雄さんに連絡、以前から初音ミクのビジネスに興味を持っていると知っていた古川健介さんも紹介して頂き、結果国光さんも出資してくれることになり、何とか食いつなくことができました。また、みずほキャピタルの他に、BtoC企業への出資で定評があるTLMからの出資も決まりました。

サービスローンチとニーズの発見

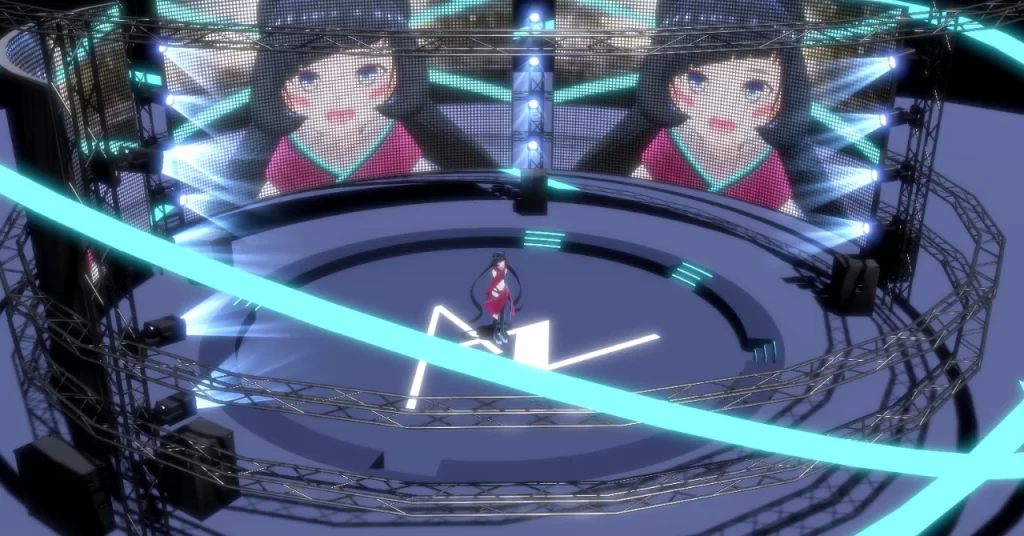

そこから、サービスローンチへ向けて開発を開始しました。9/7から私たちのバーチャルタレントときのそらはニコニコ動画でライブ配信を開始し、なかなか盛り上がらない中、国光さんからの推薦でIVSのVR系セッションに登壇することになり、ついでにLaunch Padにもエントリーしたところ、試しに17 Liveでもライブをしてみようということになりました。ライブ配信したところ、何と同時接続数が2万人以上になり、これ以上無い手応えを感じることが出来ました。そして、その勢いの中でLaunch Padでは3位に入賞し、多数の投資家からお声がけ頂くことになりました。

VTuber市場の成長

その後、ときのそらは活動の中心をニコニコ動画からYouTubeへ移すと共に、バーチャルYouTuber宣言をして、毎週1回のライブ配信だけでなく、動画の投稿活動を本格的に開始しました。LINE LIVEでのライブ配信も他社に先駆けて行い、僕たちはライブ配信に強い会社として、その後一気に成長するVTuber市場での地位を確立していきました。

最後に

VR事業に取り組んでいた頃は、不安で眠れないことも多々ありました。合理的に考えて、普及していないデバイスで事業を展開するのは自殺行為に等しいからです。でも、暗中模索する中で、自分たちが元々やりたかったことを思い出し、やるべきことにフォーカスしていきました。傍から見ていた人にはいつになったら事業を始めるのかと呆れていたと思いますが、結果としては良かったと思っていますし、自分以上にこの業界に覚悟を決めている人はいないと自負しています。正直、過去の苦労なんかどうでも良くて、これからどう成長させていくかが重要なので、常にフレッシュな気持ちで事業に取り組んでいきたいと思います。